近年來,智能交通PPP項目的落地愈發頻繁。日前,杭州還正式啟動了備受關注的“城市數據大腦”項目,杭州交管局等11個政府部門將與全國13家企業合作發展“智能交通”,由此引發了社會對于智能交通到底適不適合采用PPP模式的大討論。在此背景下,記者梳理發現,我國已有9座城市明確提出要在“智能交通”領域引入PPP模式,投資規模從3500萬至5億元不等,不過仍有業內人士指出,“智能交通”PPP項目依舊面臨著門檻高、數據共享難、盈利模式少等問題,未來發展任重道遠。

多地試水智能交通PPP

公開資料顯示,代表著未來交通系統發展方向的智能交通項目,早已在我國眾多中大城市“落戶”。2014年4月,交通部就發布《關于加快推進城市公共交通智能化應用示范工程建設有關事項的通知》,提出要支持天津、上海、杭州等26個城市開展公共交通智能化應用示范工程建設,不過,當時這項工作的主要投建方仍以當地政府居多。

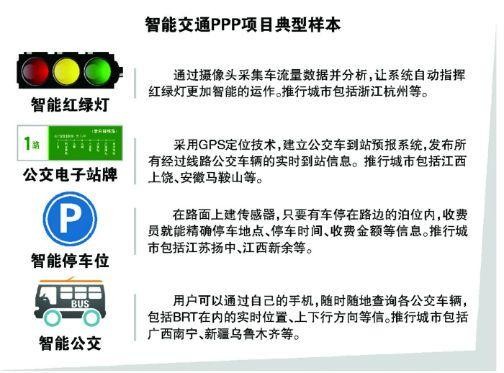

然而,隨著PPP愈發普及,這種投資模式越來越多的被引入了“智能交通”的領域中。現在,已經有多座城市開始采取PPP模式建設公交電子站牌、智能停車位、智能公交。

今年6月底,北京千方科技股份有限公司與寧夏中衛市簽訂合作協議,加快推進中衛市智能交通建設,項目總體投資規模約5億元。據協議規定,雙方將開展公交首末站及智能樞紐、運營旅游觀光專線智能監管服務、出租車智能管控、公交智能管控服務等工作。

在智能停車方面,6月,江蘇揚中市的智能停車投資、建設及運營管理PPP項目正式簽約,中標公司將負責建立一套云停車服務平臺,總投資額度不小于3500萬元,自主經營權年限為20年,自負盈虧。目前,江西新余也將采取PPP模式建設1000個智能停車位,貴州都勻、青海西寧也已經進行了相關建設。

據了解,多地采取PPP模式建設的智能停車系統大多只是在路面上建設傳感器,只要有車停在路邊的停車位內,傳感器就會把信息發送到收費員的POS機上,收費員可以精確的知道這輛車的停車地點、時間和需收費用。而對于市民來說,只要在手機上下載一個APP,就能知道哪里還有空的停車位,未來還能提前預定停車位。

另一方面,江西上饒、安徽馬鞍山等城市利用PPP模式建設了電子公交站牌。去年10月,江西上饒的智能電子公交站牌開始招標,總投資約5064萬元以上,期限9年,今年7月招標完成并已開始建設一期117個站牌。這些電子公交站牌可以顯示各路公交車的動態位置、線路信息、站點分布情況,天氣、日期、時間等信息也一應俱全,也通過電子站牌上的喇叭播報車輛位置。

此外,廣西南寧、新疆烏魯木齊也將使用PPP模式建設智能公交和BRT,這些智能公交和BRT可能覆蓋免費wifi,用戶可以通過手機隨時查詢公交和BRT的信息。

門檻高成為最大攔路虎

不過,盡管用PPP模式發展智能交通的城市已有多座,但仍有業內人士指出,現在智能交通的PPP發展遇到了瓶頸。PPP領域專家、北京商業經濟學會秘書長賴陽告訴北京商報記者,智能交通PPP項目目前主要有兩種運營模式,一種是開放政府數據,讓企業進行技術研發,一種是企業提供數據,政府在此基礎上分析利用。

賴陽解釋稱,如果是第一種模式,目前大部分政府有自己的技術處理部門,如果和社會資本合作,勢必對企業的技術要求非常高,至少要達到政府無法達到的技術水平,這就要求企業擁有較多的科研資金聘請專業的技術人員,現在除了三星、富士康等大型公司,小企業很難進行復雜的數據處理。

而如果讓企業提供數據,除了阿里巴巴、高德地圖等已經有所建樹的企業之外,其他基礎相對薄弱的公司也基本并不擁有運營項目的能力,“單純進行數據采集要很大的人力和資金成本,因此幾乎沒有企業專門去做這件事,這些數據基本都屬于大公司本身的客戶信息”。賴陽表示,雖然智能交通領域沒有人為的設置門檻,但由于智能交通的特殊運營模式,大部分企業都已經被自然而然的擋在門外,無法進入。

而具體到開放數據上,從政府的角度來說,政府進行信息的公開需要多重審批,且選擇合作對象也多有考慮,賴陽舉例稱,現在市場化競爭十分激烈,光是地圖類產品,就有高德地圖、百度地圖、騰訊地圖、谷歌地圖等多家公司在運營,政府如果只與一家公司合作,難免數據不全,如果與多家合作,則要考慮他們之間的競爭關系。此外,現在的市場瞬息萬變,現在是市場占有率最高的企業,未來數月就可能面臨倒閉的風險,政府也很難取舍。

而從企業的角度來說,企業擔心在為政府提供數據的同時,會泄露用戶的信息,難以保障信息安全,而競爭對手也可能在傳輸的過程中截獲加密數據進行破解,因為企業也對此有所顧慮。

差異化發展成破局之道

對于上述在智能交通PPP模式中出現的問題,交通運輸部公路科學研究院高級工程師劉冬梅告訴北京商報記者,實際上,現在智能交通的對資金和技術的要求,會根據城市、項目的不同,顯現出較大的差距。在一線城市的大型智能交通項目中,所需資金可能多達數十億元,而三線城市的電子公交牌項目所需資金則只有千萬元級別,且技術含量要求也比較低。劉冬梅表示,從這個角度來說,小企業也可以找到屬于自己的生存空間,如果考慮跟二、三線城市的小型項目進行對接,和大企業進行差異化發展,依舊有中標的可能。

在不涉及技術共享的PPP項目上,劉冬梅建議,政府可以出臺相應的優惠政策,允許投資方在建設工程時進行廣告投放或商業開發,進行進一步的利潤空間開發,而在技術共享上,則要進一步加強數據加密的技術,且為企業明確這些數據共享所能帶企業的資金或技術收益。

此外,基準利潤率也可能會成為新的解決方法。本月,國家發改委與住建部聯合印發的《關于開展重大市政工程領域政府和社會資本合作(PPP)創新工作的通知》提出,我國將率先在部分省份的個別行業中完善費價機制,設置平均行業基準利潤率,給民間資本投資明確的市場預期,吸引民間資本參與。

據了解,基準利潤率是具有普遍參照作用的利潤率,企業可以以此為參考,估算投資收益,因此基準利潤率需具備公認性和客觀性。有業內人士指出,如果民營企業能夠了解自身參與投資可能獲得的投資回報率,投資的積極性將有所提高。

“其實社會資本是否愿意進入智能交通,主要還是市場化行為,在解決了小企業的門檻問題之后,最關鍵的地方還在于政府招商引資的態度”,劉冬梅表示,無論任何領域,主導社會資本流向的還是投資回報,如果政府確實希望大力發展智能交通PPP,就要出臺優惠力度更大的政策,給企業更多的讓利,只有有了足夠的盈利空間,企業才會給予相應的技術、數據作為回應。

(審核編輯: 智匯小蟹)

分享