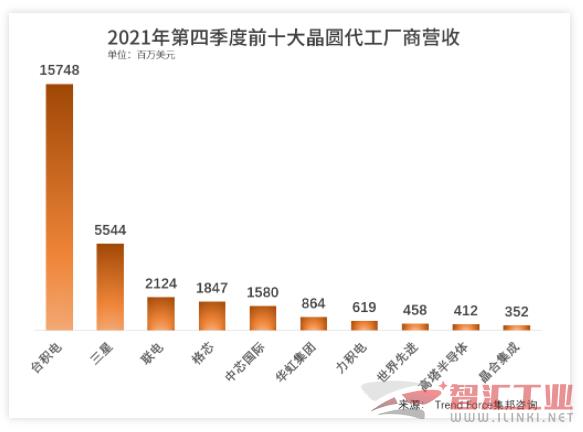

據TrendForce集邦咨詢統計,2021年第四季前十大晶圓代工廠商產值合計達295.5億美元,連續10個季度創新高。SEMI預計,全球晶圓產能今年將增長8%,2023年將增長6%。不過,業界對于代工產能是否長期存在供需缺口出現分歧,加上近期消費電子市場需求出現疲態,對晶圓產能過剩的擔憂也開始浮出水面。全球晶圓廠和部分IDM廠商對于代工有足夠的信心嗎?

晶圓廠公布新一輪擴產計劃

近半年以來,臺積電、三星、聯華電子(以下簡稱聯電)、英特爾等主力代工廠商和IDM公布了新一輪擴產計劃。

臺積電與索尼半導體于2021年11月共同設立日本尖端半導體制造公司,將采用12/16納米FinFet制程工藝,交付55000片12英寸晶圓的月產能。

三星于去年11月宣布,將耗資約170億美元在美國德克薩斯州新建一座芯片工廠,將成為三星在美國有史以來最大的投資。

聯電于今年2月宣布,董事會通過在新加坡擴建一座嶄新的先進晶圓廠計劃,提供22/28納米制程,第一期的月產能規劃為30000片晶圓。

英特爾于今年3月宣布將在德國建造大型芯片制造廠,作為其在歐洲投資800億歐元建設半導體價值鏈的第一階段工程。博世、鎧俠也在今年第一季度分別宣布了在德國、日本的擴產計劃。

SEMI在最新發布的《世界晶圓廠預測報告》中指出,2022年全球前端晶圓廠設備支出預計將比去年同期增長18%,達到1070億美元,首次超過1000億美元大關。其中,晶圓代工廠的產線和產能增加是設備支出的主要來源,代表著代工產業對于增長的穩定預期。

供給過剩狀況輕微且可控

對于建設新廠的動力,聯電指出,由于5G、物聯網和車用電子大趨勢的帶動,對聯電 22/28納米制程需求的前景強勁,因此新廠所擴增的產能也簽訂了長期的供貨合約,以確保2024年后對客戶產能的供應。

新廠生產的特殊制程技術,如嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性內存、RFSOI及混合信號CMOS等,在智能型手機、智能家庭設備和電動車等廣泛應用上至為關鍵。聯電期望新廠能在滿足這些市場強勁的需求上扮演重要角色,特別是協助紓解22/28納米晶圓產能結構性的短缺。

聯電相關發言人向《中國電子報》記者表示,半導體結構性短缺源自三大趨勢。一是5G手機出貨強勁,每支手機的硅含量與4G手機相較增加三成以上。二是疫情引發在家工作及學習的新生活型態,帶動PC出貨大幅成長,這會是長期趨勢。三是車用電子需求大增,電動車銷售持續增加,每輛車采用IC數量大幅增加,導致車用芯片嚴重缺貨。整體晶圓需求成長幅度大于產能增加速度的結構性問題難以解決。

“全球大趨勢推動而不斷增長的晶圓需求,加上半導體產業結構性轉變,成熟制程還是供不應求。”聯電相關發言人向《中國電子報》記者指出。

對于業界擔憂的產能過剩問題,聯電總經理王石在1月25日的法說會上表示,市場大趨勢導致的需求依然強烈, 從供給方面來看, 根據已公開的擴產信息, 確實看到2023后, 有供給過剩的狀況, 但這種供給過剩狀況是輕微且可控的。

“28納米是許多應用的最佳選擇, 而且更多需求會陸續轉用28納米, 因此28納米需求會持續成長. 我們有扎實的28納米在線產品, 且已與制程同步, 更基于市場大趨勢, 已與世界領導廠商簽訂長約。我們八成, 我是指28納米的擴充產能, 已獲得訂單保障。同時, 我們很樂觀, 對于28納米的成長確實有很高的期望。”王石說。

擴產動力來自長期增長預期

近期,多家市調機構和券商指出,由于俄烏局勢和全球疫情,消費電子品牌的備貨動力下降,半導體企業將面臨庫存修正甚至砍單。

據CINNO Research統計,2月中國市場智能手機銷量約2348萬部,同比下滑了20.5%,環比下滑24.0%。CINNO Research表示,由于受到宏觀環境影響,手機廠商開始降低市場預期和著手削減手機供應鏈訂單。

群智咨詢在研報中表示,俄烏局勢持續升級,加劇全球通貨膨脹水平,發達國家開啟加息周期,種種因素為未來的消費電子市場需求埋下不確定性,影響著終端品牌的市場信心。從彩電市場來看,頭部品牌備貨信心不足。

有企業及分析機構認為,終端市場的缺芯情況將在今明兩年有所緩解。有報道稱,小米總裁王翔在3月22日的財報問答會上表示,今年芯片供應將恢復正常,全年來看,甚至會出現供大于求的情況,但是第一季度的挑戰仍然非常大。摩根大通亞太TMT研究部聯合主管Gokul Hariharan曾表示,半導體供需將在2023年重新達到平衡,甚至出現產能過剩。

但業界人士認為,僅憑消費端判斷半導體市場景氣的視角過于單一。

據媒體報道,力積電董事長黃崇仁表示,外資(機構)僅用手機、PC等單一產品線看市況,并未納入車用等不同用途。雖然現在不像去年一樣,大家(客戶)都來敲門要產能,但晶圓代工廠產能還是滿載,價格呈現穩定的態勢。他強調,需求面不是只看單一產品來決定,也要綜合服務器、車用等多元化市場。

同樣值得注意的是,數字經濟的發展將持續提升電子產品的芯片含量,為半導體帶來結構性的增長動力。

芯謀研究高級分析師張彬磊向《中國電子報》記者指出,未來幾年半導體增長的動力可以歸結為兩個提升。一方面是數量的提升,生活中各種產品都在電子化并不斷提升含硅量;另一方面是質量的提升,各種芯片的性能都在不斷提升,價值量也會隨之增加。

“汽車、市政基礎設施、工業設施等IC含量都將大幅提升,尤其是智能化加速了所有產業電子化程度,只有電子化的產品才能與世界互動。”張彬磊說。

CINNOResearch 半導體事業部總經理 Elvis Hsu向記者指出,各國政府積極推動區域半導體供應鏈發展,在晶圓廠積極擴建產能下,預期2022年下半年至2023年供需緊張情況有機會趨緩,但晶圓廠擴產的主要動力是半導體的長期增長態勢。

“5G滲透率的提升,高速運算與傳輸在資料中心及伺服器的應用,汽車產業転型朝向電動化與智慧化,以及萬物相連的互聯網發展等等,這些產業長期正面的發展趨勢促使頭部晶圓廠不惜撒下重金繼續擴產,以取得有利的戰略位置。” Elvis Hsu表示。

設備缺貨有可能帶來擴產挑戰

雖然代工廠商的擴產計劃緊鑼密鼓,但設備交期有可能影響代工廠的擴產節奏。根據高盛調查,因半導體設備產能吃緊,晶圓廠采購的設備平均出現三至六個月的延遲(特別是二線晶圓代工廠),高盛因而調降晶圓代工廠近二年產能擴張幅度,亦下修2022年資本支出預期。

ASML首席執行官 Peter Wennink近期表示,由于供應鏈跟不上增產腳步,未來兩年關鍵芯片制造設備可能短缺,從而阻礙半導體業規模數十億美元的擴產計劃。從需求曲線來看,ASML必須大幅提高產能達到50%以上。

Elvis Hsu向記者表示,ASML是全球最大半導體光刻機供應商,其生產的極紫外光(EUV)機臺,是臺積電、英特爾、三星發展先進制程必備的設備,同時也提供聯電、格芯、中芯等成熟制程所需的深紫外光(DUV)機臺。若設備出現短缺,勢必會影響晶圓廠擴產的速度并延緩供應的時間。另外市場增長是否持續、先進制程技術進展是否順利、重大的天然災害,以及地緣政治對總體經濟的影響等,也會對代工廠的擴產造成影響。

張彬磊也表示,設備產能不足是影響擴產速度的主要原因之一。此外,對國內企業而言,資金到位情況、研發團隊穩定性等,也會對擴產進度造成影響。

(審核編輯: 智匯聞)

分享