根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87對(duì)傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律(數(shù)學(xué)函數(shù)法則)轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。

傳感器作為連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁,一般包含傳感單元、計(jì)算單元和接口單元。傳感單元負(fù)責(zé)信號(hào)采集;計(jì)算單元?jiǎng)t根據(jù)嵌入式軟件算法,對(duì)傳感單元輸入的電信號(hào)進(jìn)行處理,以輸出具有物理意義的測(cè)量信息;最后通過接口單元與其他裝臵進(jìn)行通信。根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景的不同需要,傳感器還可集成其他零部件,不斷延伸傳統(tǒng)傳感器的功能。

傳感器技術(shù)是一項(xiàng)當(dāng)今世界令人矚目的迅猛發(fā)展起來的高新技術(shù)之一,也是當(dāng)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志,它與通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)構(gòu)成信息產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一。

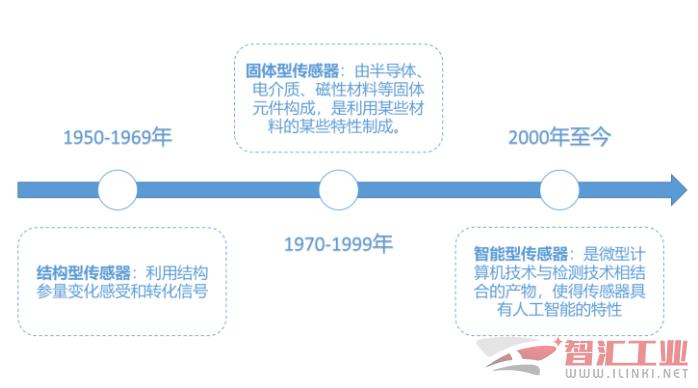

傳感器最早出現(xiàn)于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,主要被用于提高生產(chǎn)效率。隨著集成電路以及科技信息的不斷發(fā)展,傳感器逐漸邁入多元化,成為現(xiàn)代信息技術(shù)的三大支柱之一,也被認(rèn)為是最具發(fā)展前景的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。正因此,全球各國都極為重視傳感器制造行業(yè)的發(fā)展,投入了大量資源,目前美國、歐洲、俄羅斯從事傳感器研究和生產(chǎn)廠家均在 1000 家以上。在各國持續(xù)推動(dòng)下,全球傳感器市場(chǎng)保持快速增長。

進(jìn)入21世紀(jì),傳感器制造行業(yè)開始由傳統(tǒng)型向智能型發(fā)展。智能型傳感器帶有微處理機(jī),具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。由于智能型傳感器在物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)具有重要作用,我國將傳感器制造行業(yè)發(fā)展提到新的高度,從而催生研發(fā)熱潮,市場(chǎng)地位凸顯。同時(shí),受到汽車、物流、煤礦安監(jiān)、安防、RFID 標(biāo)簽卡等領(lǐng)域的需求拉動(dòng),傳感器市場(chǎng)也得到快速擴(kuò)張。

根據(jù)西南證券研究發(fā)展中心數(shù)據(jù),受益于各國政策推動(dòng),全球傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步提升,市場(chǎng)規(guī)模自2014年的1260億美元增長至2019年的2265億美元,年復(fù)合增長率達(dá)12.4%。我國傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自2014年的982.6億元增長至2019年的2188.8億元,年復(fù)合增長率高達(dá)17.4%,預(yù)計(jì)2021年將以17.6%的增速增長至2951.8億元,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)獲益。

(數(shù)據(jù)來源:西南證券研究發(fā)展中心)

我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

自2006年以來,國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范智能傳感器行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及智能傳感器發(fā)展技術(shù)路線、智能傳感器發(fā)展目標(biāo)、 智能傳感器的應(yīng)用推廣等方面。智能傳感器作為電子元器件,處于電子信息制造產(chǎn)業(yè)的前端和上游,是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)的基石,也是保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。

2021 年以來,為加快我國電子元器件及關(guān)鍵配套材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平,促進(jìn)我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,國家工信部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》,從發(fā)展方向、實(shí)現(xiàn)路徑、推廣市場(chǎng)以及配套方面,對(duì)基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)提出了規(guī)劃。具體來看,針對(duì)新型 MEMS 傳感器重點(diǎn)向小型化、低功耗、集成化發(fā)展,支持產(chǎn)、學(xué)、研合作。完善 MEMS 傳感器行業(yè)配套,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。此外,全國各省市也著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境,相繼發(fā)布了加快智能傳感器及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的相關(guān)政策,目前,上海、浙江、江蘇、廣東、北京等各地區(qū)均積極發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)園區(qū),壯大新興產(chǎn)業(yè),加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

“十四五”,加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國成為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要目標(biāo)。隨之,數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)的建設(shè)步伐逐步加快,智能傳感器作為感知外界信息并進(jìn)行信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件,相應(yīng)地需求也在進(jìn)一步被激發(fā)。

2020 年,隨著高性價(jià)比車型上市,供給端得到改善,新能源汽車市場(chǎng)需求得到增長。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2020 年新能源汽車銷量為 136.7 萬輛,同比增長 10.9%;2020 年新能源汽車產(chǎn)量 136.6 萬輛,同比增長 7.5%。其中,2020 年新能源乘用車銷量達(dá) 124.6 萬輛,同比增長 14.6%,高于 2019 年同比增幅;2020 年新能源乘用車產(chǎn)量 124.7 萬輛,同比增長 11.3%;2020 年乘用車電動(dòng)化比例達(dá) 6.23%,同比增加 1.3%。

此外, 物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣,智能傳感器在其中的應(yīng)用越來越廣泛。物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為智能傳感器行業(yè)帶來巨大發(fā)展契機(jī)。在工業(yè)領(lǐng)域,智能化工廠、數(shù)字化工廠同樣需要海量的智能設(shè)備,大數(shù)據(jù)的應(yīng)用、遠(yuǎn)程監(jiān)控等方式的普及應(yīng)用也都對(duì)設(shè)備的數(shù)據(jù)采集和傳輸提出了新的要求。在這樣的背景下,傳感器的使用不僅是實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)、智能化工廠的關(guān)鍵,更是推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造,擁抱即將或已經(jīng)到來的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的先決條件。

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。國家“十四五”規(guī)劃綱要提出,堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。深入實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,完善國家創(chuàng)新體系,加快建設(shè)科技強(qiáng)國。

目前我國傳感器企業(yè)正努力追趕國外企業(yè),并出現(xiàn)了區(qū)域性的傳感器企業(yè)集群。當(dāng)前傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū),并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

傳感器制造技術(shù)分為薄膜、 MEMS 技術(shù),而其中最為核心的當(dāng)屬晶圓制造。但由于晶圓制造對(duì)工藝和設(shè)備要求非常高,國內(nèi)絕大部分廠商以無晶圓廠模式居多,委托國內(nèi)外專業(yè)晶圓加工企業(yè)代工產(chǎn)品。盡管有華潤上華、中芯國際、上海先進(jìn)半導(dǎo)體等少數(shù)幾家具備晶圓加工生產(chǎn)線,但加工工藝的一致性、可重復(fù)性難以完全滿足設(shè)計(jì)需要,且產(chǎn)業(yè)界尚缺失先進(jìn)的用于研發(fā)與中試的創(chuàng)新平臺(tái),導(dǎo)致產(chǎn)品的良率和可靠性無法達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)要求,無法形成產(chǎn)品推向市場(chǎng)。總體來看,我國智能傳感器由于缺乏先進(jìn)制造工藝,而無法實(shí)現(xiàn)好的設(shè)計(jì)迅速轉(zhuǎn)化為先進(jìn)產(chǎn)品,走向市場(chǎng)并應(yīng)用,我國傳感器技術(shù)的核心及關(guān)鍵技術(shù)都有待突破,技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力亟待提升。

目前,我國 MEMS 市場(chǎng)中高端傳感器進(jìn)口占比達(dá) 80%,傳感器芯片進(jìn)口率達(dá)90%。國內(nèi)智能傳感器產(chǎn)品在靈敏度、可靠性及新技術(shù)能力提升方面與國外相比還存在較大差距,在中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情持續(xù)影響下,智能傳感器國產(chǎn)化進(jìn)程差強(qiáng)人意,發(fā)展日益艱巨。

我國的傳感器企業(yè)雖然數(shù)量眾多,但大部分都屬于中小型企業(yè),且大都面向中低端領(lǐng)域,基礎(chǔ)薄弱,研究水平不高,整體規(guī)模及效益較差。許多企業(yè)都是引用國外的芯片加工,自主創(chuàng)新能力薄弱,自主研發(fā)的產(chǎn)品較少,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺乏合理性,在高端領(lǐng)域幾乎沒有市場(chǎng)份額。從目前市場(chǎng)份額和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)來看,外資或國際企業(yè)仍占據(jù)著有利地位,國內(nèi)傳感器企業(yè)的發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

相比較歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家,我國智能傳感器研發(fā)起步較晚,且企業(yè)規(guī)模較小,除航天軍工用途外,大多數(shù)產(chǎn)品無法進(jìn)入主流市場(chǎng)。同時(shí)在中國約80%是從事銷售貿(mào)易業(yè)務(wù)的,獨(dú)立從事自主研發(fā)的企業(yè)偏少,龍頭企業(yè)不多,嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的發(fā)揮和智能傳感器產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)。

盡管中國傳感器制造行業(yè)取得長足進(jìn)步,但與國際發(fā)達(dá)國家相比仍存在明顯差距。這種差距體現(xiàn)在:產(chǎn)品品種不全、規(guī)格少,系列不全,新品欠缺,技術(shù)指標(biāo)不高;科技創(chuàng)新差,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少;人才資源匱乏,產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足;統(tǒng)籌規(guī)劃不足,科研投資強(qiáng)度偏低,科研設(shè)備落后,科研和生產(chǎn)脫節(jié);相關(guān)部門對(duì)傳感器技術(shù)重要性的認(rèn)識(shí)滯后于計(jì)算機(jī)技術(shù)和通訊技術(shù)等等。

長期以來,中國在智能傳感器起步較晚,落后較多,人才的培養(yǎng)也跟不上行業(yè)的發(fā)展,尤其是研發(fā)人才嚴(yán)重缺乏。目前國內(nèi)研究傳感器的人才都集中在大中院校。人才的斷板加上行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、學(xué)界之間長期形成的“信息鴻溝”,導(dǎo)致智能傳感器產(chǎn)業(yè)欠賬太多,未來形勢(shì)逼人。

匯智能傳感,創(chuàng)智造泰達(dá)——6月這場(chǎng)論壇聚焦傳感器不容錯(cuò)過!

傳感器產(chǎn)業(yè)作為三大基礎(chǔ)性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一,是“萬物互聯(lián)”之本,對(duì)支撐構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義,以傳感器產(chǎn)業(yè)為代表的新一輪產(chǎn)業(yè)變革已蓬勃興起,呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì),正在引發(fā)一場(chǎng)“制造革命”,已成為發(fā)達(dá)國家和跨國企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。

圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展等國家戰(zhàn)略布局,基于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),由天津市工業(yè)和信息化局與中國電子學(xué)會(huì)共同主辦、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)支持、智匯工業(yè)承辦的第六屆世界智能大會(huì)智能制造高峰論壇將于6月舉辦,論壇內(nèi)容聚焦智能傳感器領(lǐng)域,進(jìn)一步交流全球傳感器科技產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最新成果。

龍頭齊聚,津彩相約

智匯世界,賦能未來

津門故里,未來可期

讓我們相約聚首,不見不散!

本文作者:智匯珺主

(部分?jǐn)?shù)據(jù)、信息來源于政府報(bào)告,案頭調(diào)研以及相關(guān)智庫研究報(bào)告)

(審核編輯: 滄海一土)

分享