中國網(wǎng)5月16日訊 在近日舉辦的“2025浦江創(chuàng)新論壇”第七屆神經(jīng)科技國際創(chuàng)新論壇暨中國神經(jīng)科學(xué)學(xué)會(huì)神經(jīng)調(diào)控基礎(chǔ)與轉(zhuǎn)化分會(huì)年會(huì)上,國內(nèi)首個(gè)“腦機(jī)接口專利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)”在線平臺(tái)被正式推出。這一平臺(tái)構(gòu)建了涵蓋專利跟蹤、技術(shù)評估、專家?guī)臁⒊晒麕臁⑦\(yùn)營對接、專利培訓(xùn)的全鏈條服務(wù)體系。

當(dāng)前,我國在腦機(jī)接口領(lǐng)域已取得突破性進(jìn)展,中國在單一市場專利申請已居于首位。今年3月12日,國家醫(yī)保局發(fā)布的文件中專門為腦機(jī)接口新技術(shù)單獨(dú)立項(xiàng),設(shè)立了等價(jià)格項(xiàng)目,這意味著腦機(jī)接口技術(shù)一旦成熟,就能擁有快速進(jìn)入臨床應(yīng)用的收費(fèi)路徑。

腦機(jī)接口被形象地譽(yù)為大腦與外部設(shè)備之間的“信息高速公路”,為腦疾病診治開辟了突破性路徑,是“十四五”規(guī)劃綱要中重點(diǎn)發(fā)展的“腦科學(xué)與類腦研究”領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一。中國傳媒大學(xué)腦科學(xué)與智能媒體研究院講師王曄在接受中國網(wǎng)記者采訪時(shí)介紹,腦機(jī)接口通俗來講就是把大腦的信號(hào)轉(zhuǎn)化為指令,進(jìn)而控制機(jī)器;或是把機(jī)器信號(hào)傳到大腦中,對大腦進(jìn)行調(diào)控,兩者都通過機(jī)器與大腦相互連接的方式實(shí)現(xiàn)。

醫(yī)療領(lǐng)域有哪些標(biāo)志性成果?

腦機(jī)接口技術(shù)目前主要應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域,通過在大腦中植入芯片,幫助改善癱瘓、漸凍癥等無法控制肢體行動(dòng)的患者的生活,分為侵入式和非侵入式兩種。2024年初,馬斯克創(chuàng)立的Neuralink公司完成了全球首例侵入式腦機(jī)接口植入手術(shù),讓一名四肢癱瘓的男子可以通過意念操控鼠標(biāo),在線玩游戲、下象棋。

清華大學(xué)洪波教授研究團(tuán)隊(duì)的成果也十分具有代表性。不同于Neuralink的技術(shù)路線,他們將芯片放置在硬腦膜外,而非破壞硬腦膜插入大腦組織,降低了感染風(fēng)險(xiǎn),減少對于神經(jīng)細(xì)胞的直接破壞,同時(shí)通過無線供電與通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)終生穩(wěn)定使用。目前已有三位患者完成手術(shù),首例患者老楊在2023年10月完成植入手術(shù),成為全球首例硬膜外腦機(jī)接口臨床應(yīng)用案例。通過腦信號(hào)控制氣泵手套,老楊已能自主完成抓握水瓶、進(jìn)食等動(dòng)作。同時(shí),腦控抓握的訓(xùn)練也有助于神經(jīng)細(xì)胞自我修復(fù)、形成新的通路,有利于患者進(jìn)一步康復(fù)。

首例患者通過無線微創(chuàng)腦機(jī)接口成功實(shí)現(xiàn)腦控抓握

今年3月25日,復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院為一名失去四肢的患者進(jìn)行手術(shù),通過微創(chuàng)手術(shù)將兩根僅有頭發(fā)絲百分之一粗細(xì)的柔性電極埋入大腦,連接在一塊鑲嵌在顱骨上的硬幣大小的植入體,這是國內(nèi)首例侵入式腦機(jī)接口在注冊前的前瞻性臨床實(shí)驗(yàn)。植入體采集到的大腦信號(hào)能夠以無線的方式傳輸給外部設(shè)備,并轉(zhuǎn)換成計(jì)算機(jī)能夠理解的操作意圖。經(jīng)過一個(gè)多月的訓(xùn)練,該受試者已經(jīng)能通過意念操作電腦,玩賽車和下棋等游戲。

此外,復(fù)旦大學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)已在人工視網(wǎng)膜、腦脊接口、語言解碼、神經(jīng)調(diào)控等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,相關(guān)成果獲得了國家顛覆性技術(shù)創(chuàng)新大賽優(yōu)勝獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng),盲人復(fù)明、脊髓損傷患者運(yùn)動(dòng)功能重建、閉環(huán)神經(jīng)調(diào)控等技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入臨床研究階段。

從個(gè)例到大范圍普及給患者,還有多遠(yuǎn)的路要走?“可能就像從貝爾發(fā)明電話到智能手機(jī)之間的距離。”王曄認(rèn)為,“目前用于治療的腦機(jī)接口技術(shù)大部分都是有創(chuàng)的,而且所植入的腦區(qū)也比較有限,僅限于驅(qū)動(dòng)一些運(yùn)動(dòng)功能。至于情緒等高級認(rèn)知功能,當(dāng)下的腦科學(xué)領(lǐng)域也沒有完全研究清楚,要精準(zhǔn)地解碼相應(yīng)的大腦活動(dòng)還比較困難。”

腦機(jī)接口技術(shù)如何深入日常生活?

腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《2024腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新十大案例》中,“便攜式腦機(jī)接口駕駛安全智能防控系統(tǒng)”能夠通過智能腦電帽實(shí)時(shí)采集駕駛員的腦電信號(hào),利用人工智能算法精準(zhǔn)識(shí)別駕駛員的疲勞狀態(tài),在駕駛員發(fā)生過度疲勞駕駛之前進(jìn)行預(yù)警,從而預(yù)防交通事故的發(fā)生。此前,在山西省公安廳交通管理局牽頭下,該系統(tǒng)在太原市和晉城市分別開展了規(guī)模化的試點(diǎn)應(yīng)用,并取得了良好效果。

王曄表示,腦機(jī)接口這一技術(shù)的發(fā)展一定會(huì)越來越普及、越來越多地被運(yùn)用在生活中。“也許以后看電視時(shí),只要在腦中想一下‘調(diào)大音量’或者‘換臺(tái)’就能完成操作。”王曄說,“這種形式也適用于手機(jī),可以達(dá)到解放雙手的目的。但弊病就是會(huì)讓人變得越來越懶惰。此外,輕量化也是一個(gè)發(fā)展趨勢。”

中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所研究員陶虎,在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)上海研究院做主題演講時(shí)分享,自己一直在思考正常人怎樣從腦機(jī)接口技術(shù)中獲益。他介紹,人的眼睛有局限,看不到微光、紫外光和紅外光,而如果能用紅外、紫外傳感器獲取人類看不到的信號(hào),插入到視覺皮層,就能讓人擁有超視覺。同理,通過這種方式,人類還能擁有超聽覺等能力。

“讀心術(shù)”會(huì)實(shí)現(xiàn)嗎?我們的意識(shí)可以連接到別人的大腦嗎?

將人聽到、看到的內(nèi)容解碼并還原出來,是腦科學(xué)一直以來的研究方向,精細(xì)程度也越來越高。“現(xiàn)在所謂的‘讀心術(shù)’,只是能監(jiān)測到你現(xiàn)在是否正集中注意力,或者基本的情緒狀態(tài)等。至于在腦海中浮現(xiàn)的具體場景,目前是沒有辦法解碼到這種程度的。但這在未來是有可能實(shí)現(xiàn)的,而且也是許多科學(xué)家正在努力的方向。”王曄說。

王曄介紹,“讀心術(shù)”在技術(shù)上是一個(gè)挑戰(zhàn),如果技術(shù)問題能夠解決,在科研領(lǐng)域?qū)?huì)有廣泛應(yīng)用。例如研究睡眠時(shí)的大腦活動(dòng),不可能頻繁把受試者叫醒描述夢境,如果有相應(yīng)的方法,只需要檢測腦電波或者記錄神經(jīng)活動(dòng),就可以解碼出相應(yīng)的信息了。

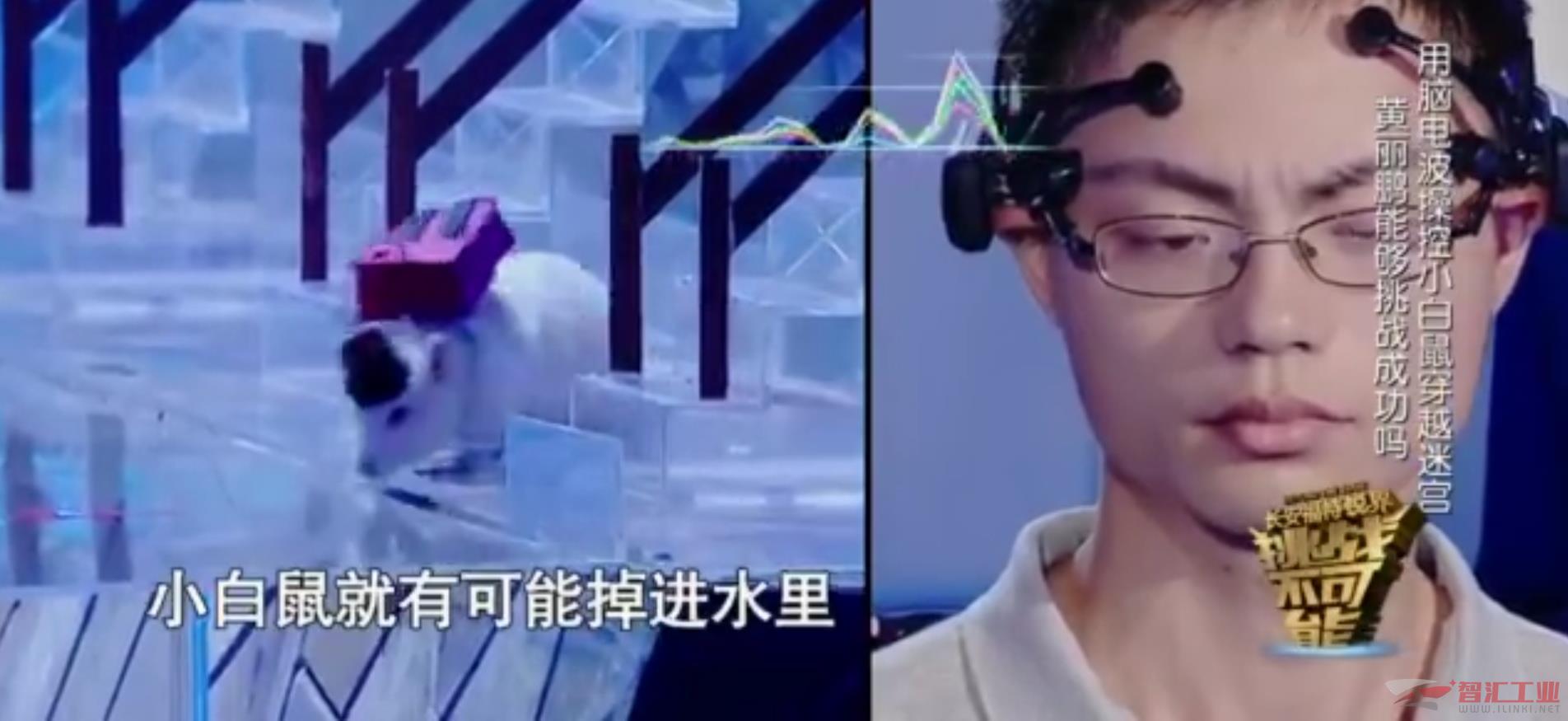

腦機(jī)接口技術(shù)目前的應(yīng)用形式多為用大腦控制機(jī)器,而用機(jī)器控制大腦、或者用自身大腦控制另一個(gè)大腦,限于倫理問題和技術(shù)瓶頸,在人身上還沒有實(shí)現(xiàn),但目前在動(dòng)物身上已經(jīng)可以部分實(shí)現(xiàn)。在2016年底播出的一期《挑戰(zhàn)不可能》綜藝節(jié)目上,浙江大學(xué)碩士研究生黃麗鵬代表所在團(tuán)隊(duì)進(jìn)行“腦電波控制”的相關(guān)挑戰(zhàn),最終通過腦電波控制白鼠成功通過了四關(guān)地形復(fù)雜的迷宮。

節(jié)目截圖,黃麗鵬正在控制小白鼠走過水橋

“我一直希望技術(shù)向善、科技向善。腦機(jī)接口的初衷應(yīng)該是改善人的生活質(zhì)量,特別是病人的生活質(zhì)量。往民用化、娛樂化的方向發(fā)展,也是為了增加大家生活的樂趣。但目前存在的倫理和隱私問題,就像是一種博弈,取決于誰在用。”王曄說。

隨著技術(shù)的發(fā)展,也許未來真的可以“心念一動(dòng)”就完成許多事情,而這會(huì)令社會(huì)飛速發(fā)展還是倒退,目前仍是未知狀態(tài)。對此,王曄認(rèn)為,過度的物質(zhì)滿足,對人來說并不是一件好事,因?yàn)槿说挠菬o窮無盡的。“一些技術(shù)問世后,不是所有人都會(huì)幸福,會(huì)變幸福的人其實(shí)是知道怎樣去正確使用這一技術(shù)的人。”

(審核編輯: 朝言)

分享