多能互補將推動兩個供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

點擊:1712

A+ A-

所屬頻道:新聞中心

一、政策背景

《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》在主要任務(wù)中提出“構(gòu)建多能互補、供需協(xié)調(diào)的智慧能源系統(tǒng)”,在“實施多能互補集成優(yōu)化工程”中明確提出三個方向:一是在新增用能區(qū)實施終端一體化集成供能工程;二是在既有工業(yè)園區(qū)等用能區(qū)域,推進能源綜合梯級利用改造;三是利用大型綜合能源基地推進風光水火儲多能互補工程建設(shè)運行。

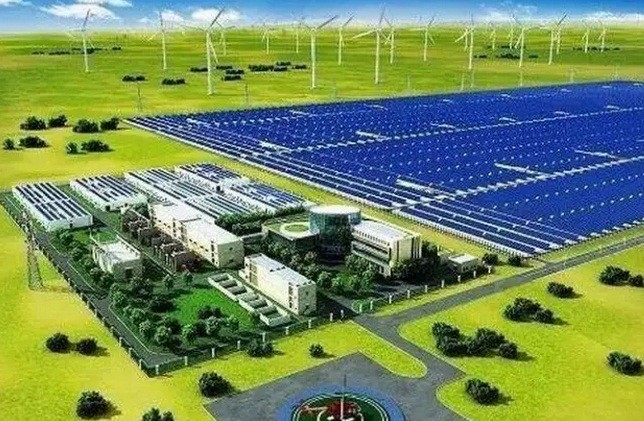

《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于推進多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》(發(fā)改能源[2016]1430號)則明確提出了多能互補的兩種模式:“一是面向終端用戶電、熱、冷、氣等多種用能需求,因地制宜、統(tǒng)籌開發(fā)、互補利用傳統(tǒng)能源和新能源,優(yōu)化布局建設(shè)一體化集成供能基礎(chǔ)設(shè)施,通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式,實現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級利用;二是利用大型綜合能源基地風能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢,推進風光水火儲多能互補系統(tǒng)建設(shè)運行。”

二、多能互補意義

推動多能互補建設(shè)是“互聯(lián)網(wǎng)+”思維下的智能能源的重要任務(wù),有利于提高能源供需協(xié)調(diào)能力、有利于提高能源系統(tǒng)綜合效率、有利于促進可再生能源消納,是我國建設(shè)清潔低碳、安全高效現(xiàn)代能源體系的重要抓手,具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

三、推動兩個供給側(cè)改革

總體來看,多能互補將推動兩個供給側(cè)機構(gòu)性改革。

一是用戶端能源供給側(cè)機構(gòu)性改革。長期以來,我國能源供應(yīng)存在濃重的計劃經(jīng)濟色彩,在傳統(tǒng)體制上,電、熱、水、氣等分屬不同部門管轄,各部門分工獨立。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展,能源消費需求正發(fā)生改變,如家庭用戶能源需求增加,特別是熱(熱水和暖氣)需求增加;用戶的多樣性提出更多個性化能源需求等。當前能源體制下,各種能源相互獨立、單兵作戰(zhàn)難以滿足不同消費群體的能源需求,導致現(xiàn)行的能源利用不合理及能源效率偏低的格局。實施多能互補,構(gòu)建終端一體化集成供能系統(tǒng),不僅可以為用戶提供高效智能的能源供應(yīng),也是推動能源需求側(cè)管理,提高能源綜合效率的重要舉措,同時可實現(xiàn)企業(yè)降本增效。

二是電網(wǎng)端能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。近年來,我國“三北”地區(qū)出現(xiàn)了棄風棄光問題,制約了新能源發(fā)展,除了消納及外送能力因素外,風電、光伏發(fā)電具有的隨機性、波動性的特點也是棄風限電的主要因素之一。實施多能互補,將風電、光伏發(fā)電、水電、火電協(xié)同運行,并配套一定的儲能、蓄熱裝置,實現(xiàn)風光水火儲蓄多能互補,提高電力輸出功率的穩(wěn)定性,提供與用戶負荷相匹配的能源,將會有效促進風電、光伏發(fā)電等新能源就地消納,降低電網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)峰壓力,進而提高能源的綜合效益。

四、實施多能互補的主要措施

在《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出 “風光水火儲多能互補工程”、“終端一體化集成供能工程”將有力推動我國多能互補的能源供應(yīng)體系建設(shè)。

《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于推進多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》(發(fā)改能源[2016]1430號)提出的主要措施包括三個方面:

1、在新城鎮(zhèn)、新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新建大型公用設(shè)施(機場、車站、醫(yī)院、學校等)、商務(wù)區(qū)和海島地區(qū)等新增用能區(qū)域,加強終端供能系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃和一體化建設(shè)。到2020年,各省(區(qū)、市)新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)采用終端一體化集成供能系統(tǒng)的比例達到50%左右。

2、在既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型公共建筑、居民小區(qū)等集中用能區(qū)域,實施供能系統(tǒng)能源綜合梯級利用改造,同時加強能源資源回收和綜合利用。到2020年,既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)實施能源綜合梯級利用改造的比例達到30%左右。

3、在青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、四川、云南、貴州等省區(qū),利用大型綜合能源基地風能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢,開展風光水火儲多能互補系統(tǒng)一體化運行。到2020年,國家級風光水火儲多能互補示范工程棄風率控制在5%以內(nèi),棄光率控制在3%以內(nèi)。

2016年,國家能源局正式公布了首批多能互補集成優(yōu)化示范工程名單,共安排23個項目,其中終端一體化集成供能系統(tǒng)17個、風光水火儲多能互補系統(tǒng)6個。

綜合來看,多能互補系統(tǒng)在用戶端重要的市場在于增量市場以及存量市場改造;在電網(wǎng)端能源供給側(cè)重點是新能源示范基地建設(shè)。

(審核編輯: 智匯小蟹)

分享